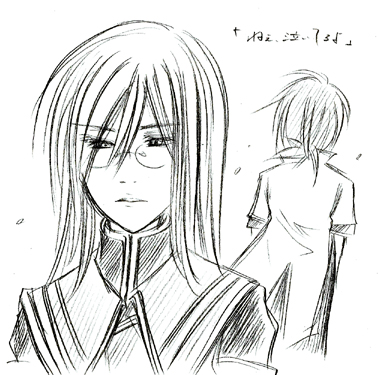

ねぇ、泣いてるよ。 「慰めてやろう、とか考えなかったのか、お前は?」 落ち着いた、けれど慣れぬ人間ならば背筋がざわめくような威圧感と。 遠慮のない言葉がジェイドの耳をかすめては腹の底へと落ちていく。 ピオニーから放たれる空気、そこから感じられるのは怒り、ではない。 その言葉よりも近いものを充てるとするならば、憤りといったところだろうか。 (分かっている、そんなこと何度も自問したことだ) (自分は何を分かっていたのだろうか) ピオニーは立ち上がり一歩、ジェイドの方へ歩み寄る。 ジェイドは動かない。 ただ組んだままだった片腕から力を抜いた、だらりと下がった右腕。 そこから色々なものが滴り落ちていくような錯覚に気分が悪くなる。 (けっして、これは陛下のせいでも、あの子供のせいでも) 「陛下、意味を把握しかねますが…、」 「見て見ないフリ、聞いて聞かないフリ、結局後で後悔するのは、」 ジェイドの言葉を遮り、ピオニーは静かに続ける。彼の背後立ち上るような苛立ちはもう見えなかった。 「お前も、だろう」 これ以上、ルークを泣かせてやるなよ。 すとん、とジェイドの腹の底に落ちた言葉は、思っていたよりも簡単で(ああ、これが自分が探してた言葉)どうしてか、ルークの声が聞きたくて堪らなくなった。 |