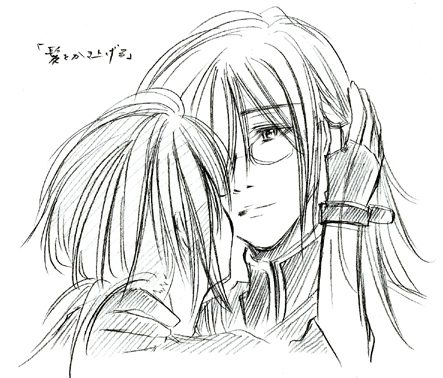

| 『髪をかき上げる』 唇をふさがれる間際に、ジェイドが白い指先で自身の髪をかき上げるのを見た。 日に透けて金色にきらめく細い細い糸が、形のいい指に掬い取られる。 「……ん、」 ちゅ、と音を立てて唇の端を吸われ、顔がほてるのを感じた。 そしてまた、顔に落ちかかる髪をジェイドがゆっくりとかき上げる。 背後に流された金糸はゆるりと肩を滑り落ち、またルークの頬に戻ってきた。 思わず、それに手を伸ばす。 上げた手が、ソファの背に触れた。そこでようやく、ここが圧し掛かってくる男の執務室なのだと思い至る。 その一瞬逸れた意識を、ジェイドの強い視線が引き戻した。 「よそ事を考えてる暇があるようですね」 にこりと笑まれ、返す言葉もない。 伸ばしかけていた手を相手の髪に絡め、意趣返しとばかりにかき上げてやった。 おのれの手の中で、滑りのいい絹糸のような髪がさらさらと流れ落ちていく。 その感覚がものめずらしくて、つい、そうやって何度も何度もジェイドの髪に指を入れた。 「……楽しいですか?」 くすくすと笑う声にも、手を緩めない。 気持ちがいいのだとささやくように伝え、光にきらめく髪をもてあそぶ。 「では、私も」 唇の端をついばまれた、と思ったときには、ソファに押し付けられていた頭に手が添えられた。 髪の生え際をなぞっていくやさしい手つきに、ルークは思わず目を閉じる。 「あー…、気持ちいーな」 「おや、そうですか?」 笑う声が近くなった。薄く目を開けると、いつになく穏やかな表情が間近で、また思わず目を瞑ってしまう。 「ルーク、手がおろそかになっていますよ」 「あ、悪い」 握ったままだったジェイドの髪から手を離し、ルークはそろそろと手を伸ばす。 指に触れる心地よさは、このまま眠ってしまいそうなほどの安堵をもたらした。 相手の暖かな指が自分の髪を辿っていくたびにも、泣きたいくらいの心地よさが訪れる。 「ジェイドの髪、きれーだな」 だから、このまま眠ってしまいそうな意識を浮上させようとそんな言葉を口にした。 ジェイドの指が髪を梳き、髪の生え際にはキスが落とされる。 「きもちいーな……、俺、寝ちまいそう……」 金茶の髪をにぎったまま、赤い瞳をぼんやりと見やる。 すっと細まる赤玉が、眠ってもいいですよと言っている、そんな気がして――、 いつの間にか、ほんわかと心地のいい空間に意識を手放していた。 夢と現の狭間で、髪をなぞられる気配を感じながら。 |